Увлечение авиамоделизмом

В начале 50-х годов прошлого века такой спорт был. Я даже участвовал в городских и республиканских соревнованиях.

Мы жили в Риге по ул. Сенчу, дом 3. Мимо нашего дома иногда проходил парень с авиамоделями. Один раз (в 1950 г., когда мне было 12 лет) он нёс большую модель типа «летающее крыло» с 6-ю бензомоторами. Остановился отдохнуть, и мы познакомились. Звали его Вольдемаром (или Володей).

Рис.1 Володя (слева). Примерно 1953 г.

Рис.1 Володя (слева). Примерно 1953 г.

Оказывается, не так далеко от нас в районе улицы Таллинской располагалась «Станция юных техников», куда я через несколько дней и пришёл. Там работали также секции водных моделей и радио. Всегда там, в мастерских, находилось человек 10-15, пахло стружками, ацетоном и канефолью. Руководителем по авиамоделям был, не помню имени, Брувелис, лет 28.

В те годы над Ригой иногда целыми днями летали Миг-15, один с гондолой, другой выходил на него кругами и стрелял. Шла война в Корее. В газетном киоске можно было купить журналы «Крылья Родины», «Авиамоделист». На Западе авиамоделизм был тоже развит, оттуда иногда проникали фотографии их моделей. Как-то в детской, для старшего возраста, книжке увидел рисунки самолётов будущего: с прямоточным двигателем, гиперзвуковых и других с объяснением принципов их действия. Всё это, видимо, склонило меня к авиамоделизму. Я активно занимался этим делом около трёх лет. Авиамоделистам никто ничего не навязывал, каждый ощущал себя будущим авиаконструктором и придумывал что хотел, конечно, оглядываясь на других. Один парень, помню, Володя Абрамов увлекался микромоделями размером со стрекозу и меньше с резиновыми моторчиками, летающими по комнате. Я за всё время сделал 3 или 4 модели. Планер, две таймерные и одну кордовую.

Планер летает без мотора, запускается на шнуре бегом против ветра, как воздушный змей.

Рис.2 Таймерная модель с обычным стабилизатором

Таймерная взлетает с рук круто вверх с запасом «горючки» на 20 секунд, не более. Задача таймерной модели – набрать возможно большую высоту и затем как можно дольше кругами планировать без мотора. В идеале модель должна лететь вверх винтом, выполняя фигуру «бочка». Для этого центр тяжести модели устанавливали не на 1/3 от передней кромки крыла, а ближе к середине, чтобы хвост проваливался вниз при работающем двигателе. В режиме планирования, без тяги двигателя, равновесие модели в горизонтальном полёте достигалось за счёт подъёмной силы стабилизатора. Соблюсти эти противоречивые требования можно было, сильно увеличив площадь стабилизатора. То есть приходилось соображать и экспериментировать. В итоге одну модель я сделал с непривычно большим стабилизатором.

Кордовая модель с бензомотором летит по кругу на двух управляющих лесках длиной 16 м. Проводились соревнования на скорость полёта и выполнение фигур высшего пилотажа, например «мёртвой петли Нестерова». Иногда запускали сразу две модели и, стоя рядом, вели воздушный бой.Прошло с тех пор много лет, но до сих пор помню марки авиамодельных двигателей: большой с цилиндром на 4 куб.см. – К16 и малый ЦАМЛ 50 (2 куб.см.). Название расшифровывается как Центральная авиамодельная лаборатория. Государство думало о нуждах авиамоделистов. В комплекте к двигателю прилагался деревянный винт. Благодаря винтам многие авиамоделисты ходили с побитыми указательными пальцами. Двигатели запускались от удара пальцем по винту и далеко не с первого раза. Поэтому иногда палец попадал под вдруг запустившийся винт, который вращается со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту. Также после запуска надо было оперативно подрегулировать контрпоршень на цилиндре, расположенный рядом с винтом.

Проблемой были испытания моделей. В городе дворы маленькие, пустыри с мусором, столбами и проводами. Поэтому выезжали на трамвае за город в сторону аэропорта. Мешали частые дожди и ветер.

Делали и кордовые модели с реактивными пульсирующими двигателями. Двигатели выпускали на каком-то авиазаводе, можно было купить. Трудности и опасности возникали от топлива для двигателей, его изготавливали сами из керосина, автола и эфира. Смешивали в равных частях. Эфир покупали в аптеке в больших флаконах. Рецепты где-то доставали.

Реактивный двигатель представлял собой цилиндрическую камеру сгорания с выхлопной трубой, между ними перегородка с лепестковым клапаном. Клапаны, похожие на ромашку, прилагались к двигателю, но они сгорали. Мы пытались делать сами из обычной стали на один раз. Кстати, в большинстве случаев сама авиамодель тоже сгорала из-за воспламенения «горючки» или от раскалённой добела выхлопной трубы. Чтобы запустить реактивный двигатель, нужен был автомобильный насос и магнето. Кто не знает, это машинка с вращающейся ручкой, генерирующая при каждом обороте искру. У нас дома было магнето для получения огня на случаи, когда кончались спички. Но наше магнето было тяжёлое, чтобы его далеко нести. Поэтому один раз я пригласил друзей запустить реактивный двигатель в нашем дворе. Когда запустили, он взревел так сильно, что с разных сторон из окон раздались возмущённые возгласы жителей. Пришлось прекратить испытания.

Был ещё класс резиномоторных моделей, их делали ради участия в соревнованиях.

Вот такая коллективная творческая деятельность, иногда с утра до вечера, без обеда, оставляла в головах следы. Многие ребята после авиамоделизма переходили в аэроклуб, где летали на планерах, прыгали с парашютом. Получали направления на учёбу в училище или институт.

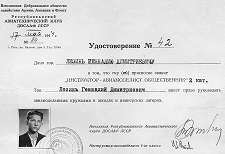

Рис.3 Удостоверение инструктора-авиамоделизма 2-й категории

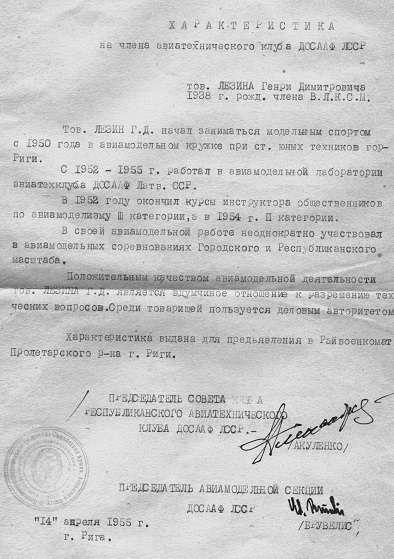

Рис 4 Характеристика на члена авиатехнического клуба

Пока одни делали авиамодели и ездили за город запускать их, другие молча сидели с паяльниками. Помню, я подошёл к одному из радиолюбителей и начал его критиковать, приглашал заняться авиамоделизмом. Он отмахнулся от меня. Попросил не мешать. Но прошло года два или три и престижным стало заниматься радиоуправляемыми моделями. Был широко известен москвич Величковский, занимавший призовые места в мире по радиоуправляемым моделям. Тогда мне пришлось идти «на поклон» к радиолюбителям, спрашивать, выпрашивать детали. В результате спаял себе приёмник прямого усиления, а затем «супергетеродин». Знает ли современная молодёжь что это такое?

Радиолюбительство играло большую роль в распространении и популяризации физических знаний. Потом уже появились транзисторы (диоды, триоды). Стали в моде гавайские гитары, их делали, приклеивая под струнами пьезоэлементы. Появлялись магнитофоны. Среди радиолюбителей были в обороте радиоприборы и детали со списываемых военных самолётов. Я на что-то выменял сверхчувствительный самолётный радиоприёмник УС-1, с какой целью я это сделал, так и не понял. Ловил приёмник много и хорошо, но не в радиовещательных диапазонах, где музыка и новости. Потом разобрал его на детали.

Конечно, не все тогда ходили в технические кружки. Но мне повезло и, вспоминая об этом, благодарю судьбу.

В сегодняшние времена все летают на самолётах в качестве пассажиров и иногда начинают «изобретать». Лет семь назад один молодой человек в процессе перелёта задался вопросом, почему бы не сделать фюзеляж самолёта отделющимся от крыльев, чтобы в случае аварии можно было всем спастись на большом парашюте. Он на полном серьёзе поднимал этот вопрос в СМИ и даже пытался запатентовать идею. Если бы он в юности был авиамоделистом, то рассуждал бы более адекватно.

Надо придумывать для современных 10-15-летних какие-то конструкторы из «умных» блоков, чтобы из них можно было собирать современные функциональные механизмы. Чтобы они могли уподобиться своим дедам, которые возились 50 лет назад с моделями, радиолампами, полупроводниками, сопротивлениями, конденсаторами и ещё бог знает с чем,

Да и вообще было бы замечательно разработать программу и осуществить массовое распространение самых разных кружков, которые могли бы посещать дети. В школах, внутри жилых кварталов.